- Die Friedrichsschule im Kaiserreich

- Die Friedrichsschule im Ersten Weltkrieg

- Die Friedrichsschule in der Weimarer Republik

- Die Friedrichsschule im Nationalsozialismus

Die Friedrichsschule im Kaiserreich

Die Friedrichsschule im Kaiserreich – Aufstieg einer städtischen Bildungsanstalt zwischen Tradition und Reform

Gründung und Aufbau (1863–1880)

Die Entwicklung des heutigen Friedrich-Gymnasiums reicht zurück bis ins Jahr 1863, als die städtischen Behörden auf das von vielen Bürgern seit Langem empfundene Bedürfnis nach einer höheren Schule reagierten. Ostern 1863 wurden zunächst zwei sogenannte Progymnasialklassen eingerichtet. Vorausgegangen war ein bereits 1862 gestellter Antrag des Magistrats zur Errichtung einer Realschule II. Ordnung, den die preußische Regierung jedoch mit Verweis auf das unzureichend ausgebaute Elementarschulwesen ablehnte. Nur unter der Bedingung, statt einer Realschule ein Progymnasium zu errichten und einen gymnasialen Lehrplan mit reduzierten Lateinstunden zu verwenden, wurde die Genehmigung erteilt.

Diese Bedingung spiegelt die hierarchische Struktur des preußischen Schulwesens im 19. Jahrhundert wider, in dem das Gymnasium als höchste Bildungsanstalt galt und andere Schultypen nach ihrem Verhältnis zu ihm definiert wurden. Die Reduktion der Lateinstunden ist Ausdruck einer Debatte, die seit den 1830er Jahren zwischen Vertretern klassisch-humanistischer Bildung und Anhängern moderner, praxisorientierter Curricula geführt wurde. Die Leitung übernahm Dr. Max Apel, zuvor Lehrer am Berliner Kadettenkorps, unterstützt von dem erfahrenen Elementarlehrer Köhler. Die Schule startete mit 27 Schülern in Sexta und 11 in Quinta. Der Unterricht fand zunächst in zwei Räumen der Stadtschule statt; auch Turn- und Musikunterricht teilten sich die Schüler mit der Volksschule. Die Schüler mussten Schulgeld zahlen (z. B. 18 Taler für Sexta), zusätzlich gab es separate Beiträge für Turnunterricht. Disziplinarmaßnahmen wie Strafbank, Nachsitzen, Körperstrafe oder Schulausschluss waren detailliert geregelt. Das verpflichtende Schulgeld verdeutlicht die soziale Exklusivität des höheren Schulwesens. Im 19. Jahrhundert blieb höhere Bildung in Preußen überwiegend bürgerlichen und wohlhabenderen Familien vorbehalten, während die Mehrheit der Bevölkerung auf die unentgeltliche Volksschule beschränkt blieb.

Bereits 1864 kam eine Quarta hinzu. Der Unterricht fand nun im Haus Demgensky statt. Schon in diesen ersten Jahren war die Entwicklung von einer hohen Fluktuation im Lehrerkollegium begleitet. Mehrfach mussten provisorische Lehrer eingestellt werden, teils wegen Krankheit, teils weil neue berufliche Aufgaben angenommen wurden. Besonders der Weggang von Dr. Apel im April 1869 – er folgte einem Ruf zurück an das Berliner Kadettenkorps – wurde als schwerer Verlust empfunden, da er als erster Leiter den Grundstein für die weitere Entwicklung gelegt hatte. Der Jahresbericht von 1869 betont ausdrücklich, dass die Schule diesem „treuen und eifrigen Arbeiter“ unendlich viel verdanke.

Wichtige strukturelle Entwicklungsschritte folgten: Ab 1865 wurde die Schule als „höhere Bürgerschule“ anerkannt. 1867 kam die Sekunda hinzu, was den Zugang zum einjährig-freiwilligen Militärdienst ermöglichte. Dieser Zusammenhang zwischen Schulabschluss und militärischen Privilegien ist typisch für das Kaiserreich, in dem höhere Bildung nicht nur intellektuellen, sondern auch sozialen und staatsbürgerlichen Aufstieg versprach. Eine erste Reifeprüfung wurde 1869 beantragt, aber nur unter der Bedingung genehmigt, dass die Stadt ein eigenes Schulgebäude errichtete – ein Kraftakt, der zum Bau des Schulhauses in der Dahmer Straße führte, das 1871 eingeweiht wurde.

Vor dem Umzug in die Parkstraße im Jahr 1910 war das damalige Progymnasium in der Dahmer Straße ansässig.

Hinzu kam, dass die Stadt um 1868/69 mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert war. Die Behörden zweifelten, ob sich die zusätzlichen Ausgaben für eine höhere Schule neben der Besoldung der Volksschullehrer überhaupt dauerhaft tragen ließen. In dieser Phase stand die junge Anstalt kurzzeitig in Frage. Trotz dieser Belastungen hielt die Stadt an dem Projekt fest. Die Berichte betonen den festen Willen der städtischen Behörden, auch gegen Widerstände an dieser höheren Schule festzuhalten.

Die Initiative zum Aufbau der höheren Lehranstalt ging dabei wesentlich vom damaligen Bürgermeister aus, der in der höheren Bildung ein zentrales Mittel zur städtischen Entwicklung und zur Hebung des bürgerlichen Gemeinwesens sah. Dies steht im Kontext einer breiten kommunalen Bildungspolitik des Kaiserreichs. Viele Städte nutzten den Aufbau höherer Schulen als Prestigeprojekte, um wirtschaftliche Attraktivität, kulturelles Profil und bürgerliche Selbstachtung zu stärken.

In späterer Zeit wirkte auch Bürgermeister Dr. Werner an der Schulentwicklung mit, wenngleich ihm – etwa bei der Reform von 1906 – keine führende Rolle mehr zukam. Bemerkenswert ist zudem, dass die Gründung von Beginn an mit der Perspektive einer Vollausbildung – also einer Reifeprüfung – gedacht war, obwohl dies lange Zeit nicht verwirklicht werden konnte. Diese langfristige Perspektive entspricht der preußischen Schulentwicklungspolitik, in der Progymnasien häufig als Keimzellen späterer Vollanstalten angelegt wurde

Vom Progymnasium zum Reformrealgymnasium (1880–1906)

Ab 1880 war die Anstalt als Realprogymnasium anerkannt, mit einem geregelten Etat und erweiterten Lehrerbesoldungen. Sie erhielt damit den offiziellen Status einer höheren Lehranstalt mit Übergang zur Reifeprüfung an einer Vollanstalt. 1882 erfolgte ihre Eingliederung in die neue preußische Schulordnung (Bonitz-Goßler’sche Reform), die die Schulform offiziell definierte. Die Bonitz-Goßler’sche Reform war Teil einer reichsweiten Vereinheitlichung des höheren Schulwesens, die einerseits eine klare Typologie der Schultypen (Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule) festlegte und andererseits durch staatliche Reglementierung die Autonomie einzelner Städte einschränkte.

Ein entscheidender Einschnitt war der Beschluss des Jahres 1906, die bisherige Realschule in ein Reformrealgymnasium umzuwandeln. Dieser Schritt reagierte sowohl auf den Wunsch nach einem zeitgemäßeren, praxisnahen Bildungsgang als auch auf sinkende Schülerzahlen. Das Reformrealgymnasium war ein Produkt der Bildungsreformbewegungen um 1900, die – wie bereits bei der Gründung – den Konflikt zwischen altsprachlicher und modernsprachlich-naturwissenschaftlicher Ausrichtung widerspiegelten. Diese Reform war auch ein Signal an das städtische Bürgertum, dass höhere Bildung den Anforderungen einer industrialisierten Wirtschaft angepasst wurde.

Eine Denkschrift von Direktor Dr. Ernst Vogel und Bürgermeister Dr. Werner argumentierte, dass weder das klassische Gymnasium noch die Oberrealschule für eine Industriestadt wie Luckenwalde geeignet seien. Stattdessen empfahl sie das Reformrealgymnasium nach Frankfurter System mit vorgeschalteter Realschule – mit Schwerpunkt auf Französisch, späterem Lateinbeginn und starkem Gewicht auf Mathematik und Naturwissenschaften. Das Frankfurter System entstand im Kontext einer Reformpädagogik, die die Erziehungsziele stärker an wirtschaftlich-technischen Bedürfnissen ausrichtete und Latein als Statusfach zugunsten moderner Sprachen zeitlich zurückstellte.

Mit der Auflösung der Knabenmittelschule 1907 stieg die Schülerzahl stark an, was den Bau eines neuen Schulgebäudes notwendig machte. Schon im November 1906 begannen die beiden untersten Klassen im neuen Reformrealgymnasium nach dem sogenannten Frankfurter System zu arbeiten. Die Reorganisation 1906 bedeutete zugleich die institutionelle Verselbstständigung der Schule. Sie wurde von der städtischen Realschule abgelöst und als eigenständige höhere Schule mit gymnasialem Anspruch geführt. Diese organisatorische Trennung knüpfte an die bereits in den 1860er Jahren begonnene kommunale Bildungsinitiative an und verdeutlichte die Aufwertung der Einrichtung im Selbstverständnis der Stadt.

Repräsentationsarchitektur und Bildungsidentität: Die Einweihung des Neubaus 1910

Mit der Umsetzung der Reformpläne und der wachsenden Schülerzahl stand die Stadt vor der Aufgabe, der höheren Schule einen repräsentativen und funktionalen Neubau zu geben. Dies führte zu einem Ereignis, das nicht nur architektonisch, sondern auch symbolisch einen Höhepunkt in der Geschichte der Friedrichsschule darstellt.

Die feierliche Einweihung des neuen Gebäudes an der Parkstraße fand am 21. und 22. Januar 1910 statt. Am 21. Januar 1910 wurde das alte Gebäude mit einer Abschiedsfeier verabschiedet. Die Feier begann mit dem Choral „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ und endete mit „Deinen Ausgang segne Gott, deinen Eingang gleichermaßen“. Am 22. Januar folgte der Festumzug vom alten zum neuen Gebäude, wo Bauinspektor Heine den Schlüssel an den Bürgermeister übergab und dieser ihn an Direktor Dr. Ernst Vogel weiterreichte. Anschließend fand in der Aula des Neubaus die feierliche Eröffnung statt. Die Hauptfeier begann mit dem gemeinsam gesungenen Choral „Nun danket alle Gott“, bevor Bürgermeister Schmidt in seiner Rede den Wunsch äußerte: „Der liebe Gott beschütze dieses Haus und alle, die gehen ein und aus.“ Diese feierliche Inszenierung verbindet Elemente bürgerlich-protestantischer Festkultur mit einem monarchietreuen Selbstverständnis. Schulbauten galten im Kaiserreich nicht nur als funktionale Infrastruktur, sondern als Symbole kommunaler Leistungsfähigkeit und kaiserzeitlicher Bildungsmission. Das neue Gebäude war ein moderner Schulbau in Form eines „J“ mit einem Hauptgebäude und einem Seitenflügel.

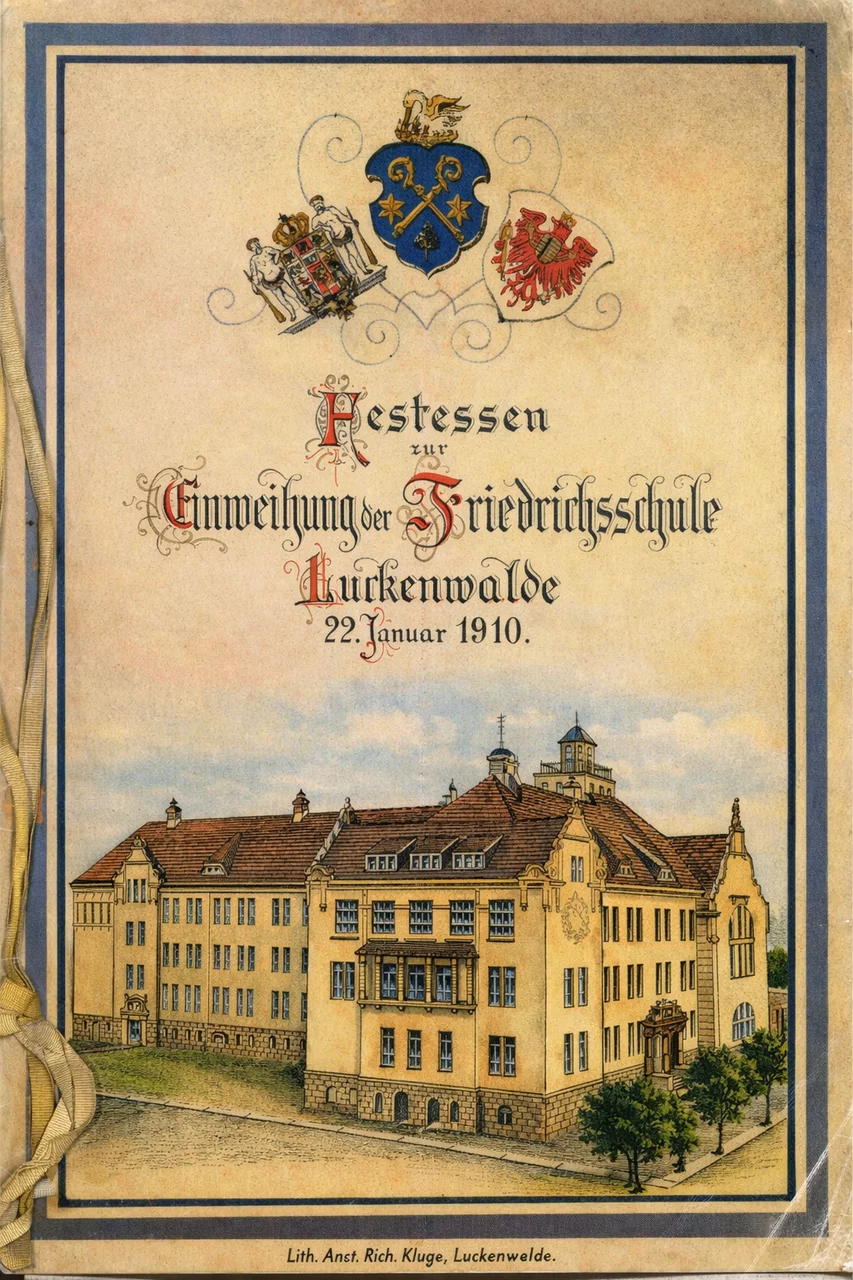

Offizielle Einladung zum Festessen anlässlich der Einweihung des neuen Gebäudes in der Parkstraße

Es verfügte über große Unterrichtsräume, Fachräume für Physik und Chemie, eine Sternwarte, Werkstätten, eine Turnhalle und eine eigene elektrische Anlage. Die Baukosten beliefen sich auf etwa 470.000 Mark, nachdem der zunächst geplante Bau eines Direktorwohnhauses aufgegeben worden war. Der hohe Ausstattungsgrad entspricht der Phase um 1910, in der viele Städte in repräsentative und technisch fortschrittliche Schulgebäude investierten – ein Ausdruck des Bildungsoptimismus vor dem Ersten Weltkrieg.

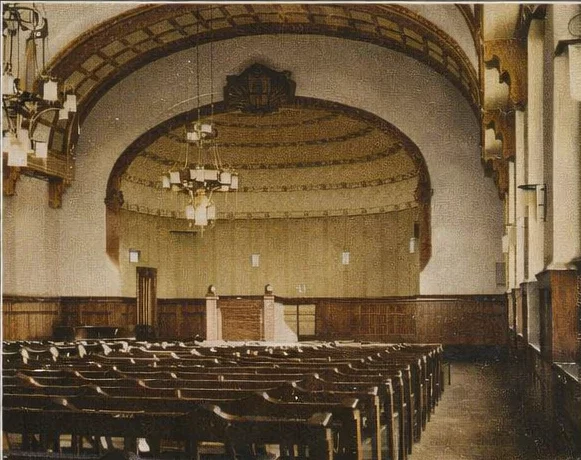

Eingangshalle des Friedrich-Gymnasiums 1910

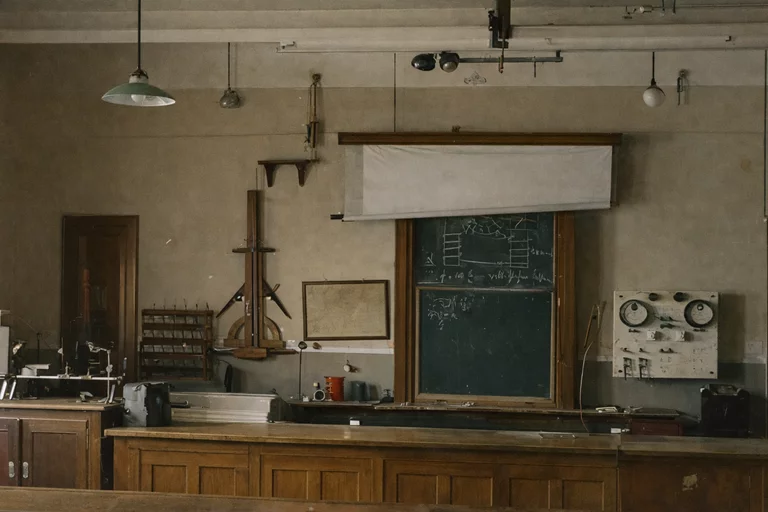

Physikraum (heute Musikraum)

Die Fassade und der Bau selbst waren Ausdruck des Selbstverständnisses der Schule. Über dem Eingang prangten die noch heute sichtbaren Inschriften „Durch Bildung zur Freiheit“ und „Ihr seid das Saatkorn einer neuen Zeit“. Der Haupteingang ist bis heute von den Reliefs der Dichter Goethe und Schiller gerahmt, und in der Aula dominierte ein farbiges Glasfenster mit der Darstellung Friedrichs des Großen, das die Verbindung von Bildung und preußischem Patriotismus symbolisieren sollte. Solche ikonografischen Programme sind typisch für wilhelminische Schularchitektur. Sie verbanden nationale Identitätsstiftung, klassische Bildungsideale und die Erziehung zu monarchischer Loyalität.

Aula mit Apsis und Bühne (1910)

Türen der Aula mit Ornamenten verziert (1910)

In seiner Ansprache begründete Direktor Dr. Vogel die Wahl des Namens „Friedrichsschule“ mit der selbstlosen Hingabe Friedrichs des Großen an das Vaterland. Dessen Bild in der Aula solle nicht bloß dekorativen, sondern vor allem erzieherischen Zwecken dienen, als Mahnung zu Vaterlandsliebe, Pflichterfüllung und Aufopferung. Die Schule, so betonte er, solle zukünftige Generationen zu Dienern des Staates erziehen. Diese Formulierung verdeutlicht den staatsdienenden Bildungsbegriff des Kaiserreichs, der die Schule als Instrument der Nationalerziehung verstand.

Tatsächlich war der Name „Friedrichsschule“ bereits 1908 offiziell genehmigt worden – zur Ehrung Friedrichs II., dem Luckenwalde seinen Aufstieg zur Industriestadt verdankte. Die Benennung verband lokalpatriotische, wirtschaftliche und pädagogische Motive. Namensgebungen nach historischen Herrschern dienten im Kaiserreich der symbolischen Verankerung der Schule in der nationalen Geschichtserzählung.

Das Gebäude selbst wurde von den Rednern als „sichtbares Zeugnis“ kommunaler Bildungsbereitschaft gedeutet. Die Investition in ein modernes Schulhaus sei nicht nur ein materieller, sondern auch ein geistiger Akt – Ausdruck des Glaubens an die Kraft der Bildung zur Stärkung der Stadt und der Nation. Bis heute beherbergt das 1910 bezogene Gebäude das Friedrich-Gymnasium Luckenwalde – ein seltenes Beispiel für die langfristige Kontinuität eines Schulstandorts in Brandenburg. Die Feier endete mit Hochrufen auf Kaiser und Reich sowie dem Singen der Nationalhymne – ein deutliches Zeichen der monarchischen Loyalität und patriotischen Verankerung der Anstalt.

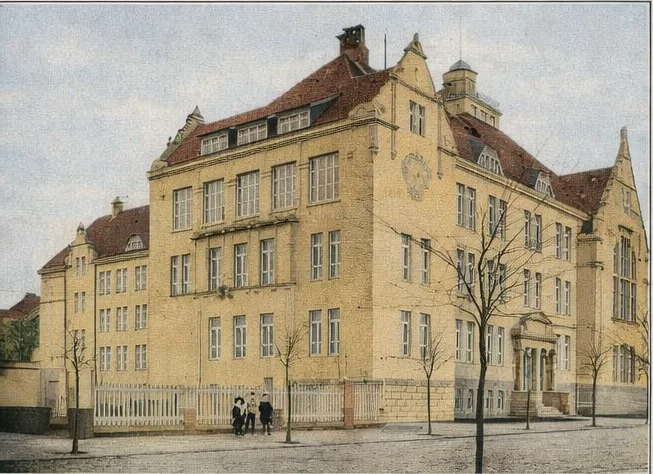

Hauptansicht (1910)

Westansicht (1910)

Ostansicht (1910)

Prestige, Patriotismus und Bildungswandel – Die Friedrichsschule im Kaiserreich

Die Entwicklung der Friedrichsschule zwischen 1863 und 1914 steht exemplarisch für die Bildungsdynamik im Deutschen Kaiserreich, in der kommunaler Gestaltungswille, staatliche Schulpolitik und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse ineinandergriffen. Der Aufbau vom Progymnasium zur vollwertigen höheren Schule folgte einem im preußischen Bildungswesen häufig anzutreffenden Stufenmodell, bei dem lokale Initiativen nur im Rahmen zentralstaatlicher Vorgaben realisiert werden konnten. Die Genehmigungsauflagen – insbesondere die Festlegung eines gymnasialen Lehrplans mit reduzierten Lateinstunden – spiegeln den bildungspolitischen Konflikt zwischen humanistisch-klassischer Tradition und einer stärker auf moderne Fremdsprachen und Naturwissenschaften ausgerichteten Curriculumsstruktur.

Die Finanzierung des Schulbetriebs und die Errichtung repräsentativer Bauten veranschaulichen den Stellenwert höherer Bildung als kommunales Prestigeprojekt. Wie in vielen prosperierenden Städten wurde der Ausbau der höheren Schule nicht nur als Investition in die Ausbildung der Jugend, sondern auch als Instrument zur wirtschaftlichen Standortaufwertung und bürgerlichen Selbstvergewisserung verstanden. Die Baupolitik – kulminierend im Neubau von 1910 – verband funktionale Modernität mit symbolischer Aufladung.

Im pädagogischen Selbstverständnis dominierte ein staatsdienender Bildungsbegriff. Die schulische Sozialstruktur – geprägt durch Schulgeldpflicht und selektive Zugangsbedingungen – verdeutlicht die fortbestehende soziale Exklusivität des höheren Schulwesens, das vor allem den gebildeten Bürgertumsschichten offenstand. Gleichzeitig dokumentieren Reformen wie die Umwandlung in ein Reformrealgymnasium 1906 die Anpassungsfähigkeit der Institution an veränderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Anforderungen. Die Friedrichsschule im Kaiserreich war damit sowohl ein Produkt der bildungspolitischen Hierarchien des preußischen Staates als auch ein lokaler Ausdruck des bürgerlichen Bildungs- und Fortschrittsoptimismus, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg seinen sichtbaren Höhepunkt erreichte.